- • 2026fall英本申请“卷”...

- • 「快讯」2025年华创会·国际...

- • 2026QS亚洲大学排名重磅发...

- • 不想内卷还想读名校?马来西亚本...

- • 美国高校文科硕博停招引关注:文...

- 手机:

- 18207188101

- 电话:

- 027-87316617

- 邮箱:

- 1349690850@qq.com

- 地址:

- 湖北省武汉市洪山路2号湖北科教大厦B座14楼

每年10月,诺贝尔奖的揭晓总能为全球学术界划定焦点。2025年,当我们将目光从复杂的科研成果转向得主们的教育轨迹,会发现英国与日本这两个诺奖“高产国”的教育体系,藏着顶尖人才培养的关键密码——英国以“名校传承+专注深耕”奠定学术根基,日本凭“包容试错+本土深耕”解锁成长可能。这两种模式,恰恰为计划赴英、赴日的留学生提供了极具价值的参考。

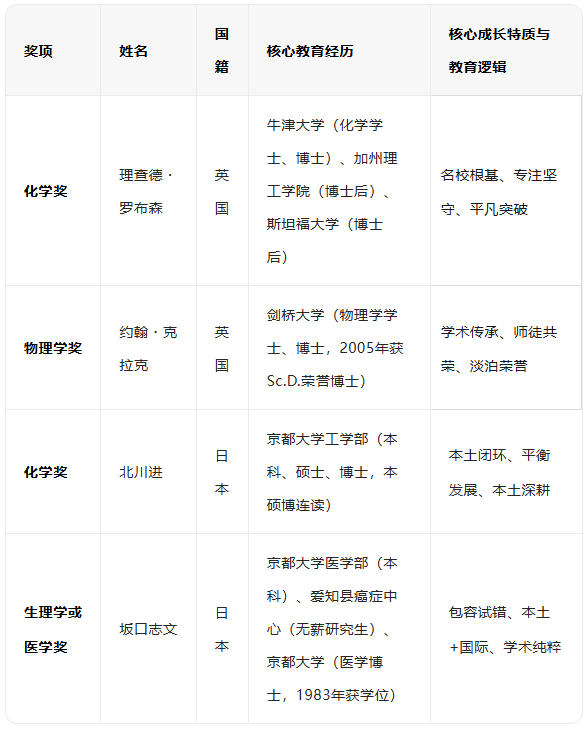

2025年诺贝尔自然科学奖项中,英国与日本共有4位得主入选,他们的教育经历覆盖牛津、剑桥、京都大学等顶尖院校,也展现出两国截然不同的人才培养路径。通过下表可清晰看到:英国教育重“传承与专注”,日本教育重“包容与突破”,但“热爱驱动”与“长期坚守”是两国得主的共同核心。

△点击放大△

院校选择逻辑差异

- 英国得主均以牛津、剑桥为本科/博士起点,再通过海外博士后阶段拓展国际视野,体现“以本土顶尖名校为根基,链接全球资源”的路径; - 日本得主以京都大学为核心培养平台,部分经历“退学-复学”“本土科研+海外短期交流”,凸显“以本土院校为核心,允许灵活调整”的特点。 学术成长路径差异

- 英国得主更倾向“单一领域长期深耕”(如罗布森40年聚焦金属有机框架、克拉克50年研究量子力学),强调“学术传承与专注度”; - 日本得主更擅长“突破常规边界”(如坂口志文跨领域、退学调整方向),注重“试错适配与科研本质”。 共性优势

两国均重视“基础研究长期投入”,不以短期论文成果衡量学术价值;且均为不同背景学生提供成长空间——英国打破“出身壁垒”,日本包容“路径调整”。

英国两位诺奖得主的经历,集中体现了其教育体系的“厚重感”——以顶尖院校为核心,以“传承、专注、开放”为关键词,这种模式对计划赴英留学的学生而言,核心价值在于“搭建扎实学术根基,链接全球优质资源”。

牛津、剑桥并非单纯的“名校符号”,而是百年沉淀的“学术生态系统”:

导师制+实验室资源

约翰・克拉克在剑桥期间,可直接进入物理领域顶尖实验室,在导师指导下参与核心实验设计——这种“一对一带教+前沿资源可及性”,让学生从本科阶段就建立“问题导向型科研思维”,避免“纸上谈兵”; 学术脉络传承

牛津化学系、剑桥物理系等学科均有“奠基人-传承人-新突破者”的清晰脉络(如剑桥物理系曾走出卢瑟福、玻尔等物理学家),学生无需“从零摸索”,可在前辈研究基础上开展创新。

英国高校不追求“短期论文产出”,反而鼓励学者像克拉克那样“深耕数十年”:

评价体系多元

学术评价不仅看“论文数量、影响因子”,更看重“研究的原创性、对领域的长期贡献”(如理查德・罗布森的研究为金属有机框架材料在气体储存、分离领域的应用奠定基础),让学生能沉下心做基础研究; 合作氛围浓厚

克拉克与弟子同获诺奖的案例,印证英国学术圈“重团队协作”的氛围——实验室多以“导师牵头、学生分工、跨学科配合”模式开展研究,适合擅长协作的学生。

基础研究型学生

优先申请牛津、剑桥、帝国理工学院等有“百年实验室传承”的院校,如剑桥卡文迪许实验室(物理领域)、牛津大学化学系,可接触领域内权威导师与核心项目; 跨学科创新型学生

选择伦敦大学学院(UCL)、爱丁堡大学等“通识教育+跨学科项目”丰富的院校,如UCL的“化学与材料科学交叉学科”“量子信息与计算”专业,适合想在多领域探索的学生; 平凡起点学生

无需因“本科院校背景普通”却步——英国硕士、博士申请更看重“科研经历、个人陈述(研究计划)与推荐信”,理查德・罗布森“从乡村到牛津”的案例证明,能力与潜力是核心竞争力。

日本两位诺奖得主的经历,凸显了其教育体系的“灵活性”——以顶尖院校为核心,以“包容、扎实、国际化”为关键词,这种模式对计划赴日留学的学生而言,核心优势在于“低试错成本+本土资源高适配度”。

日本教育最独特的地方,是“不苛求履历顺遂”,而是认可“试错的价值”:

方向调整自由

坂口志文“从艺术转医学”“从京都大学退学再复学”的经历,依托日本中小学“自由研究课”(鼓励学生自主探索兴趣领域)、大学“跨专业选课制度”(如京都大学允许医学部学生选修文学、工学课程)实现,学生不必因“一次选择失误”断送学术路径; “无薪研究生”制度

未通过正式考试的学生,可申请以“无薪研究生”(又称“研究生”,区别于“修士”即硕士)身份进入实验室学习(如坂口志文进入爱知县癌症中心),一边参与实验、补充专业知识,一边准备修士/博士考试,大幅降低“跨专业或基础薄弱学生”的申请风险。

日本不满足于“本土培养”,更注重“全球学术链接”:

本土院校“一站式”资源

北川进从京都大学本硕博连读,依托院校“工学部与产业界的合作网络”(如与丰田、松下等企业联合实验室),接触“产学研结合”项目;日本顶尖院校的“研究科”(如京都大学医学研究科、大阪大学工学研究科)多独立设置,科研资源集中,学生可专注细分领域; 国际化资源覆盖

虽北川进未赴海外长期深造,但日本16位诺贝尔自然科学奖得主中,12位有海外留学或工作经历(数据来源:日本文部科学省);京都大学、东京大学等均与斯坦福大学、约翰斯・霍普金斯大学等建立“联合培养项目”“双学位项目”,留学生可在“本土打基础”后,通过交换或联合培养拓展国际视野。

探索期学生(本科/语言学校阶段)

利用日本本科“前两年通识教育+第三年确定专业”的制度,多尝试不同领域课程(如医学、化学、生物),避免“因不了解而选错专业”;语言学校阶段可提前联系目标院校教授,参与“短期科研体验”,明确兴趣方向; 科研型学生(硕士/博士阶段)

优先选择“研究科与导师”而非“院校排名”——日本科研实力集中于“研究科”(如京都大学医学研究科在免疫学领域、大阪大学工学研究科在材料科学领域均为全球顶尖),申请时重点关注“导师研究方向匹配度”“实验室设备与经费情况”; 跨专业学生

善用“无薪研究生”制度过渡——先以“无薪研究生”身份进入目标实验室,跟随导师学习专业知识、参与实验,积累科研经历后再申请正式学位,复制坂口志文“跨领域突破”的路径。

2025年英日诺奖得主的经历,彻底打破了“留学必须选名校”的误区。无论是赴英还是赴日,留学生都应聚焦以下三大核心:

赴英时,若目标为基础研究,牛津、剑桥的“实验室资源+导师资源”比“排名稍低院校的边缘资源”更具价值;若倾向跨学科创新,UCL的“通识教育体系”比“单一学科强校”更适配; 赴日时,“京都大学医学研究科”、“大阪大学工学研究科”的专项科研资源,可能比“综合排名更高但研究方向不符的院校”更能助力成长——日本“研究科实力与院校综合排名不完全挂钩”,精准匹配是关键。

罗布森40年深耕金属有机框架、克拉克50年研究量子力学的案例,证明“学术成就=长期专注×持续投入”; 留学期间不必因“同学论文发表速度快”、“他人转热门专业”而焦虑,像坂口志文那样“找到真正热爱的方向,哪怕中途调整”——英日教育体系均认可“长期价值”,不鼓励“跟风式科研”或“功利化专业选择”。

赴英学生可主动利用“导师制”请教研究思路,参与“国际学术会议”“校际联合科研项目”,像罗布森那样“以牛津为起点,链接全球资源”; 赴日学生可善用“无薪研究生”“跨专业选课”制度,若发现专业方向不符,可灵活调整(如从工学转理学、从文学转医学),不必硬扛“不适合的领域”——日本教育的“包容度”是降低试错成本的核心优势。

2025年英日诺奖得主的故事,本质上是“优质教育体系如何成就个体”的范例:英国以“传承与专注”为根基,让有韧性的人走得更稳;日本以“包容与灵活”为土壤,让敢突破的人走得更顺。

对留学生而言,无需纠结“英国好还是日本好”,而应看清“自身特质与成长需求”——无论是英国的“学术长青”路径,还是日本的“低试错成本”模式,只要契合个人热爱与目标,就是最优的留学选择。